共鳴

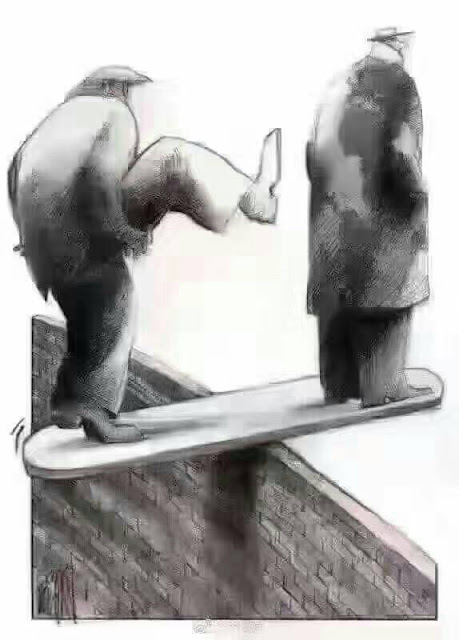

以前,曾遇到對天主教印象還不錯的慕道者,但後來其仍然選擇「卻步」——因為覺得教規很多難以遵從,而且沒有辦法「像耶穌一樣」背自己的十字架;坦白說,在那當下我啞口無言——總覺得「背出」艱澀的道理反而會「把人推得更遠」,因而只能微笑以對。 後來,有一次跟一位教友聊天,她分享一個令她困窘的經驗,並為自己情緒失控而感到懊惱,因深怕自己成為「反見證」——讓外教的朋友對天主教反感;當時自己不知哪來的「靈感」,脫口而出地表示: 對我而言,並不確定信仰讓我成為(別人眼中)更好的人,但卻幫助我更加接納自己的軟弱。 甘心情願誇耀我的軟弱,好叫基督的德能常在我身上。為此,我為基督的緣故,喜歡在軟弱中,在凌辱中,在艱難中,在迫害中,在困苦中,因為我幾時軟弱,正是我有能力的時候。 ( 格後12:9-10 ) 保祿這段話,或許在潛移默化中,影響了我當時的回應;但是,另一方面,不免也想到:若有人進一步問我保祿所指的「基督的德能」究竟為何,該當如何答覆? 仔細想想,耶穌「出生」既無「天降異象」,而且「出身」於卑微世家而受地位尊高的經師、法利賽人「鄙視」,後來更死於十字架的酷刑而「非善終」,歷經看似無望的「塵世生活」,直到……「 死而復活升天 」,才讓這一切具有意義。 儘管兩千多年來,實際與耶穌相處的宗徒、後繼的門徒廣傳福音、經驗各種奇蹟一直沒有間斷,但天主教會內「審慎看待奇能異事而不刻意張揚」,以免讓人 為了追逐所謂神蹟而忽略信仰核心所在 ;因此,對於不少人而言,信教在現世既無法獲得「人想要的庇蔭」,加上還得「辛苦遵守教義」,便可能因此卻步。 坦白說,自己或多或少「可以同理」外教人的疑慮和感受;但另一方面,不知歷經多少寒暑,「慢慢地領受」 至親好友費心鬆土、施肥和播種,使信仰在日曬雨淋後得以萌芽與生長 ,讓教義不僅止於「背誦」而悄然地引領自己——當 猶豫不決時激勵自我而勇於承擔 、在 諸事不順時調適自我再伺機而動 。 儘管,我無法全然理解天主一切安排,甚至不惜讓祂的聖子耶穌也「一樣無辜承受苦難」而不是「用威能阻止惡事發生」;畢竟,以天主的大能,要理解人的內心甚至形塑人的作為,乃輕而易舉;但是,祂卻反過來煞費苦心讓耶穌「走進我們」——只為了「 用『人的感受』去同理人 」,更好說是貼近人心而與我們「共享一切喜怒哀樂」。 上主從我們的喜悅傾訴,藉我們的良知講述,但透過我們的痛苦呼喊——是祂喚醒茫然世界的擴...